RISKS.ID– YBS mungkin hanyalah satu dari sekian banyak anak yang tidak beruntung di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Usianya baru 10 tahun. Kelas IV sekolah dasar. Tubuhnya kecil, mimpinya sederhana, dan kebutuhannya, jika diukur dengan angka, tak sampai Rp 10.000.

Namun justru dari kebutuhan yang tampak remeh itulah, hidupnya berakhir.

Kematian YBS menyisakan luka yang tak mudah disembuhkan. Bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi nurani publik yang tersentak: bagaimana mungkin seorang anak memilih pergi karena tak sanggup menanggung beratnya hidup?

Hari-hari terakhir YBS dilalui dalam kesedihan. Dia datang kepada ibunya, MGT (47), dengan permintaan yang sangat biasa bagi anak sekolah, uang untuk membeli buku dan pena. Benda-benda kecil yang menjadi jembatan menuju masa depan.

Namun bagi keluarga ini, bahkan uang dengan nominal sekecil itu terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Terasa teramat tebal.

MGT adalah seorang janda dengan lima anak. Dia bekerja sebagai petani, kadang buruh serabutan, bergantung pada cuaca dan belas kasih pekerjaan harian. Dalam hidup yang serba pas-pasan, setiap rupiah memiliki makna bertahan hidup. Tak ada tabungan, tak ada cadangan. Hanya hari ini dan kecemasan untuk esok.

Ketika permintaan YBS tak mampu dipenuhi, tak ada amarah. Tak ada bentakan. Hanya keheningan yang panjang, keheningan yang sering kali lebih melukai daripada kata-kata.

Demi meringankan beban ibunya, YBS kemudian diminta tinggal bersama neneknya yang telah berusia sekitar 80 tahun. Nenek itu hidup seorang diri di sebuah pondok sederhana. Rumah kecil yang nyaris hanya cukup untuk berteduh dari hujan dan dingin malam.

Di sanalah YBS menghabiskan hari-harinya. Jauh dari ibunya. Jauh dari rutinitas sekolah yang semestinya riuh oleh tawa anak-anak.

Di sanalah, YBS juga sering mengeluh menahan lapar. Terutama saat dia pulang sekolah. Meja makan yang kosong, menjadi pemandangan yang biasa dia temui saat pulang sekolah. Mulutnya terdiam, tapi perutnya acapkali berontak, terasa perih. Seperih cerita hidupnya yang sangat berliku.

Kamis (29/1/2026), di lingkungan sunyi tak jauh dari pondok neneknya, YBS ditemukan meninggal dunia. Tubuh kecil itu tergantung di dahan pohon cengkeh. Sebuah pemandangan yang tak seharusnya disaksikan siapa pun, apalagi melibatkan seorang anak.

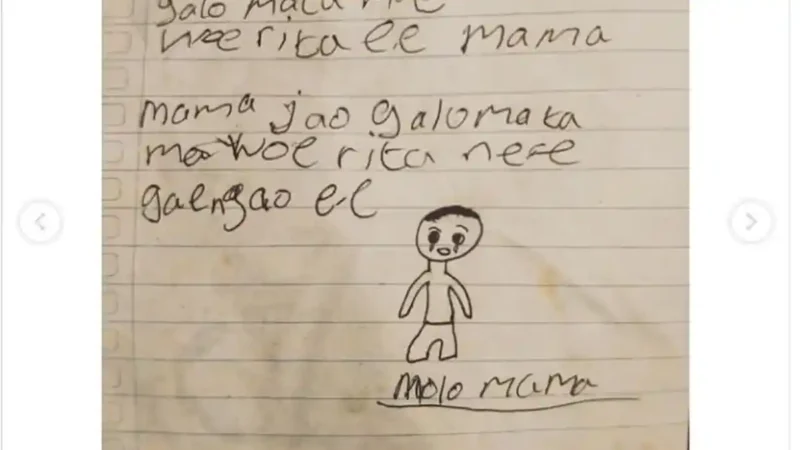

Yang menyayat dan merobek hati, YBS pergi dengan meninggalkan sepucuk surat yang dia tujukan untuk sang ibunda. Surat yang dia tulis dengan tangan itu meminta sang ibu untuk kuat setelah kepergiannya. YBS pergi karena tak mau menjadi beban sang ibu yang sangat dia cintai.

Sontak, tragedi itu menjadi sebuah keheningan yang kini berubah menjadi duka berkepanjangan.

Tragedi ini bukan sekadar kisah tentang kematian seorang anak. Ini adalah cerita tentang kemiskinan ekstrem yang perlahan menggerogoti harapan. Tentang bagaimana kondisi hidup yang serbakurang dapat mencuri masa kanak-kanak, bahkan sebelum anak itu sempat bermimpi besar.

Dosen filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, RD Leonardus Mali, menyebut kemiskinan ekstrem sebagai sesuatu yang “membunuh lebih awal” imajinasi anak-anak.

Dalam kondisi serbaterbatas, kata dia, anak-anak kehilangan orientasi hidup yang sehat. Mereka tumbuh dengan rasa bersalah karena menjadi beban, dengan perasaan tak berguna karena tak mampu memenuhi standar yang bahkan tak pernah mereka ciptakan sendiri.

“Dalam keadaan seperti ini, anak-anak kecil yang cerdas lebih mudah mengakses informasi yang tidak tersaring di media sosial. Mereka bisa saja meniru keputusan ini dari tayangan di media sosial,” ujar Leonardus, Selasa (3/2/2026).

Tanpa pendampingan emosional, tanpa ruang aman untuk bercerita, anak-anak seperti YBS menanggung beban yang seharusnya dipikul orang dewasa.

Anggota DPR asal NTT, Andreas Hugo Pareira menyebut, kematian YBS sebagai tamparan keras bagi semua pihak. Bukan hanya keluarga, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut dia, ini adalah kegagalan kolektif dalam menghadirkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan bagi anak-anak yang hidup dalam keterbatasan.

“Ada seorang bocah yang meninggal secara tragis karena putus asa, hilangnya perhatian, serta hilangnya kasih sayang dari keluarga dan dari masyarakat,” katanya.

Kasus YBS membuka kembali kenyataan pahit bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar angka statistik. Ia adalah krisis kemanusiaan yang nyata, yang merenggut masa depan anak-anak secara diam-diam.

Di balik laporan angka kemiskinan, ada anak-anak yang tidur dengan perasaan bersalah karena meminta terlalu banyak, padahal yang mereka minta hanyalah alat tulis untuk bersekolah.

Kematian YBS seharusnya tidak berlalu sebagai berita sesaat. Ia adalah panggilan untuk refleksi bersama, sejauh mana negara, sekolah, komunitas, dan keluarga benar-benar hadir untuk melindungi anak-anak paling rentan?

Karena tidak ada anak yang seharusnya merasa hidupnya terlalu mahal untuk dipertahankan, hanya karena ia lahir dalam kemiskinan.